Résistant, européen, centriste, chrétien, sénateur : des caractéristiques qui collent bien au candidat imprévu de la première élection présidentielle de l’après-De Gaulle. Et à un Président de la République intérimaire si fréquent qu’il fut surnommé "Man-Poher" !

Ce 17 avril 2009, Alain Poher aurait eu 100 ans, six jours après la mort de son successeur au Plateau, René Monory (sur la destinée duquel je reviendrai plus tard).

Ce 17 avril 2009, Alain Poher aurait eu 100 ans, six jours après la mort de son successeur au Plateau, René Monory (sur la destinée duquel je reviendrai plus tard).

Ce centenaire est l’occasion pour moi de rappeler l’itinéraire d’un homme bonhomme qui a incarné dans ses qualités mais aussi dans ses défauts ce Sénat si détesté d’une partie des Français. Un Sénat qu’il a présidé de 1968 à 1992, soit vingt-quatre ans, bien trop longtemps évidemment (recordman de longévité pour un président d’une assemblée parlementaire en France), d’autant plus que la fragile santé l’empêchait sur la fin de mener à bien sa mission.

Haut fonctionnaire et résistant

Vaguement descendant des ducs de Bretagne (ses aïeuls le revendiquaient), Alain Poher a fait des études scientifiques pour devenir ingénieur civil des mines parallèlement à une licence en droit et à un diplôme de science politique.

Pendant la guerre, après avoir été grièvement blessé en 1940 sur le front, il resta jusqu’en 1941 au Ministère des Finances où il était affecté comme haut fonctionnaire. Selon Guillaume Rousson dans le "Dictionnaire des Ministres" (sous la direction de Benoît Yvert, éd. Perrin), Alain Poher a reconnu qu’il avait hésité quant à son attitude à adopter pendant l’Occupation : il fut marqué par la tragédie de Mers el-Kébir mais il ne supporta pas la vision des troupes nazies défilant sur les Champs-Élysées.

En 1941, il s’engagea donc dans la Résistance au sein du réseau "Libération-Nord" et fut chargé d’épurer le Ministère des Finances à la Libération.

L’Europe, une motivation pour s’engager politiquement

Démocrate-chrétien proche de Jean Monnet et ferme partisan de la construction européenne à une époque où l’amitié franco-allemande n’était pas une évidence, il s’engagea en politique à la Libération au sein du MRP (Mouvement des républicains populaires) en se faisant élire maire de sa ville, Ablon-sur-Seine, près de Paris, en 1945 (il le resta jusqu’en 1983) et, encouragé par Robert Schuman (dont il était le chef de cabinet), il se fit élire sénateur (conseiller de la République sous la IVe République) le 8 décembre 1946 à 37 ans (il fut réélu jusqu’en 1995).

Très vite, il prit des responsabilités nationales, en particulier en présidant le groupe MRP du Conseil de la République (qui deviendra le groupe Union centriste). Cela lui valut quelques semaines ministérielles en tant que secrétaire d’État à l’âge de 39 ans, aux Finances puis au Budget, dans les gouvernements de Robert Schuman (son mentor) et de Henri Queuille (du 5 septembre au 20 novembre 1948).

Il fut ensuite nommé Commissaire général aux affaires allemandes et autrichiennes de novembre 1948 à avril 1950 puis président de l’Autorité internationale de la Ruhr de janvier 1950 à mai 1952 avant de réintégrer le Sénat le 18 mai 1952.

Au Sénat, Alain Poher intervenait souvent sur les questions budgétaires (dont il était le spécialiste) et sur les questions européennes à l’époque du début de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier, ancêtre de l’Union Européenne). Sa conception de l’Europe fut un « pari sur l’avenir commun de nations liées par un même passé, sur un regain de jeunesse et de vitalité et non pas une confrontation jalouse » et prédit : « Le Marché commun favorisera la prospérité générale. ».

Du 10 juillet 1952 au 20 décembre 1977, il fut désigné pour siéger à l’Assemblée commune de la CECA devenue, le 19 mars 1958, Assemblée des Communautés européennes, futur Parlement européen (avant 1979, aucune élection directe n’avait lieu pour la désignation des députés européens), présidant le groupe des démocrates-chrétiens de mars 1959 à mars 1966. Alain Poher présida ensuite le Parlement européen du 7 mars 1966 au 11 mars 1969, une présidence occupée également par Robert Schuman de 1958 à 1960).

Il retourna tout aussi furtivement au gouvernement comme Secrétaire d’État à la Marine dans le gouvernement de Félix Gaillard du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958, peu avant la fin de la IVe République.

Il fit partie des parlementaires qui soutenaient le retour du général De Gaulle au pouvoir mais il fut vite déçu tant par la vision très peu européenne de De Gaulle et par un mépris vis-à-vis des élus (qui fut en tout cas compris comme tel lors du passage en force de 1962).

Élu Président du Sénat sans l’avoir voulu

Le 3 octobre 1968, il fut élu par hasard Président du Sénat pour succéder à Gaston Monnerville, un Président radical qui s’était violemment opposé à De Gaulle en 1962 lorsque ce dernier avait imposé par référendum l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Alors qu’il n’était pas candidat, Alain Poher fut ainsi propulsé au Plateau car apprécié pour son esprit de conciliation.

Le 3 octobre 1968, il fut élu par hasard Président du Sénat pour succéder à Gaston Monnerville, un Président radical qui s’était violemment opposé à De Gaulle en 1962 lorsque ce dernier avait imposé par référendum l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Alors qu’il n’était pas candidat, Alain Poher fut ainsi propulsé au Plateau car apprécié pour son esprit de conciliation.

Représentant alors de façon quasi-corporative les sénateurs qui l’avaient élu, Alain Poher devint l’un des principaux opposants à De Gaulle lors du référendum sur la participation et la régionalisation qui voulait modifier de fond en comble le Sénat.

Chef de l’État… sans l’avoir voulu non plus

L’échec du référendum, dû en partie à l’opposition calculée de Valéry Giscard d’Estaing, entraîna la démission de De Gaulle.

Lors de la rédaction de la Constitution de la Ve République durant l’été 1958, De Gaulle aurait voulu que l’intérim du Président de la République fût assumé par le Premier Ministre que le Président nommait lui-même. Mais il a finalement renoncé à cette mesure afin de faire adhérer la majeure partie de la classe politique aux nouvelles institutions.

Comme dans les République antérieures, c’était donc toujours le Président du Sénat qui serait en charge de l’intérim présidentiel, à ceci près par rapport aux précédents régimes que le remplacement du Président de la République n’allait plus prendre seulement quelques heures (ou jours comme en décembre 1953), mais quelques semaines, ce qui placerait son titulaire dans une position cruciale en cas de crise extérieure et l’obligerait à prendre des quelques décisions malgré son caractère provisoire.

Ce fut donc tout mécaniquement qu’Alain Poher s’installa à l’Élysée du 28 avril au 20 juin 1969. Le Premier Ministre sortant Maurice Couve de Murville ne considérait pas cet état de fait très politique et se contenta de gérer les affaires courantes sans vraiment s’occuper d’Alain Poher. Seul René Capitant, Ministre de la Justice, donna sa démission par fidélité à De Gaulle. Alain Poher se plaignit par la suite que les ministres gaullistes lui firent quelques mesquineries au cours de cet intérim.

Une aventure présidentielle surfant sur la vague antigaulliste

À 60 ans, Alain Poher se trouva placé dans des circonstances telles qu’il représentait le mieux les intérêts des petits élus, trop modestes pour supporter encore la grandeur gaullienne. Sans doute aussi les forces récurrentes de la IVe République qui n’avaient pas pu s’exprimer en décembre 1965 avec les candidatures de François Mitterrand et de Jean Lecanuet.

À 60 ans, Alain Poher se trouva placé dans des circonstances telles qu’il représentait le mieux les intérêts des petits élus, trop modestes pour supporter encore la grandeur gaullienne. Sans doute aussi les forces récurrentes de la IVe République qui n’avaient pas pu s’exprimer en décembre 1965 avec les candidatures de François Mitterrand et de Jean Lecanuet.

Se prenant au jeu, contesté dans son rôle d’arbitre comme Président par intérim, Alain Poher s’employa à faire une campagne de proximité qui bénéficia d’un véritable effondrement de la gauche non communiste (Gaston Defferre ne fit que 5,0% et Michel Rocard 3,6%). Les sondages s’emballèrent à son avantage.

Alain Poher arriva en deuxième position au premier tour le 1er juin 1969 avec 23,3% (derrière Pompidou 44,5%), ce qui empêcha la gauche d’être présente au second tour (phénomène qui s’est reproduit en 2002). Poher ne parvint cependant pas à être élu malgré le soutien de tous les antigaullistes de toutes obédiences (à l’exclusion des communistes qui avaient rassemblé 21,3% autour de leur candidat Jacques Duclos) et fut battu le 15 juin 1969 par Georges Pompidou avec seulement 41,8%.

Ne nourrissant aucune amertume de ne pas avoir été élu, Alain Poher confia même : « Une victoire en 1969 ? Rien n’aurait pu m’arriver de pis ! » (cité par Guillaume Rousson).

Un long travail de reconnaissance du Sénat

Après cet échec, Alain Poher fit preuve de sportivité en invitant dans ses prestigieux salons du Petit Luxembourg le Président Georges Pompidou et ses ministres qui ignoraient voire méprisaient le Sénat par leur absence au cours des débats.

Il faut dire que les locaux rue de Vaugirard sont exceptionnels de luxe et que les invités des lieux y sont toujours flattés. Ce raccommodage esquissa la lente reconversion des gaullistes en faveur du Sénat qu’ils trouvaient initialement inutile (à l’instar de leur héroïque général) au point qu’en septembre 1986, l’amiral Philippe De Gaulle, fils du général, fut même élu sénateur de Paris.

Initiateur du "bloc de constitutionnalité"

Ce fut durant la Présidence de Georges Pompidou qu’Alain Poher prit une initiative essentielle pour la sauvegarde des droits des citoyens.

À la suite de l’annulation administrative d’une décision du préfet de police de Paris qui refusait la constitution d’une association trotskiste, le Ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin voulut faire passer une loi au Parlement pour réduire la liberté d’association. Malgré l’opposition des sénateurs, cette loi parvint à être adoptée par la majorité gaulliste le 30 juin 1971 (grâce au jeu des navettes qui donnent toujours le dernier mot aux députés).

À la suite de l’annulation administrative d’une décision du préfet de police de Paris qui refusait la constitution d’une association trotskiste, le Ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin voulut faire passer une loi au Parlement pour réduire la liberté d’association. Malgré l’opposition des sénateurs, cette loi parvint à être adoptée par la majorité gaulliste le 30 juin 1971 (grâce au jeu des navettes qui donnent toujours le dernier mot aux députés).

En tant que Président du Sénat, Alain Poher avait à l’époque seul (avec le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale) la possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel (Valéry Giscard d’Estaing révisa la Constitution le 29 octobre 1974 pour permettre à un groupe de soixante parlementaires d’une même assemblée de saisir le Conseil Constitutionnel, ouvrant ainsi la voie de la saisine par l’opposition).

Par courtoisie, Alain Poher demanda préalablement au Président du Conseil Constitutionnel, le gaulliste historique Gaston Palewski, ce qu’il penserait d’une saisine éventuelle contre la loi Marcellin. Selon la version d’Alain Poher lui-même dans ses mémoires "Trois fois Président" (éd. Plon), Gaston Palewski lui répondit : « Si le général, père de la Constitution, était encore au pouvoir, jamais il n’aurait accepté un tel texte. Il faut faire comprendre à Pompidou qu’il n’est pas De Gaulle, lui donner une leçon, le rappeler à l’ordre… ».

Fort de cet encouragement, Alain Poher saisit donc le Conseil Constitutionnel le 1er juillet 1971 et le 16 juillet 1971, ce dernier déclara la loi Marcellin anticonstitutionnelle parce qu’elle était contraire au préambule de la Constitution qui proclamait le droit d’association.

C’était la première fois que le Conseil Constitutionnel prenait en compte le "bloc de constitutionnalité" composé non seulement de la Constitution mais aussi de son préambule qui reprend le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil Constitutionnel devenait une sorte de protecteur des droits et des libertés au-delà du simple juge constitutionnel. L’un des exemples récents de cette nouvelle évolution fut avec la loi Hortefeux le 15 novembre 2007.

Rebelote à l’Élysée

La mort de Georges Pompidou lui ouvrit une seconde fois les portes de l’Élysée, du 2 avril au 19 mai 1974. Assagi et plus du tout en état de faire valoir une nouvelle candidature (c’était le référendum du 27 avril 1969 qui popularisa son existence politique), il demeura un simple observateur de l’élection de Valéry Giscard d’Estaing.

La mort de Georges Pompidou lui ouvrit une seconde fois les portes de l’Élysée, du 2 avril au 19 mai 1974. Assagi et plus du tout en état de faire valoir une nouvelle candidature (c’était le référendum du 27 avril 1969 qui popularisa son existence politique), il demeura un simple observateur de l’élection de Valéry Giscard d’Estaing.

Symboliquement, pour honorer la mémoire de celui qui l’avait "engagé" en politique, Robert Schuman, Alain Poher ratifia le 6 mai 1974 la Convention européenne des droits de l’homme approuvée en 1950 mais jamais ratifiée par De Gaulle ni par Pompidou. Ce fut avec son initiative du 1er juillet 1971 l’un des quelques actes qui donna à Alain Poher une stature institutionnelle de première importance.

Dernier rempart contre le "socialo-communisme"

De juin 1974 à octobre 1983, il présida l’Association des maires de France qui est l’une des instances les plus actives pour représenter les élus locaux.

De juin 1974 à octobre 1983, il présida l’Association des maires de France qui est l’une des instances les plus actives pour représenter les élus locaux.

L’élection de François Mitterrand le 10 mai 1981 plaça Alain Poher de nouveau dans le rôle d’un chef implicite de l’opposition, présidant la dernière instance acquise à la droite et au centre contre un pouvoir socialo-communiste très gourmand (en fait, politiquement, ce rôle revint finalement à Jacques Chirac).

Sur la recommandation du centriste Pierre Méhaignerie (Ministre de l’Agriculture de Valéry Giscard d’Estaing), entre 1981 et 1982, Alain Poher engagea à la Présidence du Sénat un jeune chargé de mission de 30 ans… François Bayrou. Un moyen pour ce dernier de se préparer aux futures élections locales (François Bayrou fut élu conseiller général des Pyrénées-Atlantiques le 22 mars 1982 et conseiller municipal de Pau le 14 mars 1983).

L’alliance gouvernementale entre socialistes et communistes et l’échec électoral de Valéry Giscard d’Estaing et de Jacques Chirac renforcèrent les retrouvailles entre centristes et gaullistes déjà amorcées sous Pompidou (avec le CDP, parti des centristes qui se sont "pompidolisés" dès 1969).

L’une des batailles les plus symptomatiques fut la crise en 1984 avec l’échec de la réforme de l’enseignement privé, la démission d’Alain Savary puis de Pierre Mauroy et la décision très subtile de François Mitterrand de proposer un référendum sur le référendum avant d’en faire un, éventuellement, sur l’enseignement.

Pendant le mois d’août 1984, devant très peu de spectateurs, le Sénat batailla alors pour faire échouer cette initiative présidentielle (sans surprise).

Un Alain Poher… en train de se "pohériser"

Au fil des années, l’âge augmentant et la santé se fragilisant, Alain Poher se fit de plus en plus rare dans la scène politique. C’était essentiellement son influent directeur de cabinet Pierre Bordry qui dirigeait en interne la maison.

Mais par un retournement cocasse de l’histoire, Alain Poher bénéficia des voix gaullistes contre son propre groupe grâce à la stratégie de Charles Pasqua (président du groupe RPR au Sénat de l’époque) qui comptait sur le renforcement du RPR au détriment l’UDF lors des élections sénatoriales suivantes (en 1992) pour s’emparer de la Présidence du Sénat : il lui fallait donc garder l’actuel Président afin d’éviter la désignation d’une nouvelle personnalité qu’il aurait été plus difficile à renverser en 1992.

Il quitta le Sénat à la fin de son mandat en septembre 1995 et mourut le 9 décembre 1996.

Pour lui rendre hommage, son successeur René Monory évoqua en séance publique un « homme de bon sens, pragmatique et généreux, avisé et compétent qui a formidablement incarné notre Haute Assemblée ». Une description dont aurait pu aussi se prévaloir celui qui l’avait prononcée.

Incarnation d’un Sénat indépendant

Que reste-t-il d’Alain Poher ?

Que reste-t-il d’Alain Poher ?

Sans doute pas, hélas, sa ferveur sincère pour la construction européenne dont il a participé à l’aventure dès le début, mais pas aux premières loges.

Ce qui restera certainement, en revanche, c’est la conception qu’il se fit du Sénat : « Pour moi, le rôle du Sénat n’est pas d’applaudir par principe ce qui lui est proposé par le Gouvernement, quel que soit celui-ci d’ailleurs, ni de pratiquer non plus une opposition systématique. Le Sénat doit être un censeur vigilant, indépendant et objectif, et poser en quelque sorte au pouvoir exécutif une interrogation permanente. ».

Il termina son mandat avec ce bilan autoproclamé : « D’un Sénat méprisé qu’on voulait supprimer, j’ai fait une assemblée restaurée pesant son poids dans la vie politique de notre pays. ».

La vieillesse et l’excessive longévité d’Alain Poher ne doivent en effet pas masquer les évolutions qu’il a su faire prendre à l’institution sénatoriale ni la modernisation du Sénat, ayant engagé un processus d’informatisation documentaire en 1991 qui fut poursuivi par son successeur, René Monory, avec la mise en ligne du site Internet du Sénat dès 1995. Successeur qui, à son tour, tomba dans la… pohérisation.

Pour aller plus loin :

Il est l’un des hommes politiques socialistes les plus importants de l’après-guerre qui semble avoir été effacé de la mémoire politique de la France : il s’agit de Daniel Mayer, qui est né il y a exactement un siècle, le 29 avril 1909.

Il est l’un des hommes politiques socialistes les plus importants de l’après-guerre qui semble avoir été effacé de la mémoire politique de la France : il s’agit de Daniel Mayer, qui est né il y a exactement un siècle, le 29 avril 1909.

L’écrivain, résistant, académicien et ancien ministre gaulliste Maurice Druon est mort ce 14 avril 2009

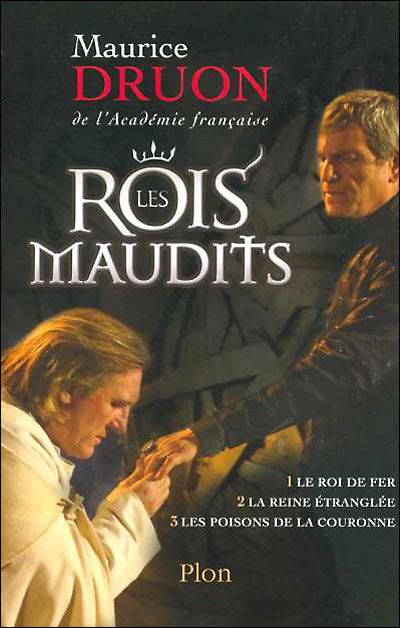

L’écrivain, résistant, académicien et ancien ministre gaulliste Maurice Druon est mort ce 14 avril 2009  Son œuvre la plus connue fut évidemment "Les Rois Maudits" en sept tomes (de 1955 à 1977), histoire romancée des rois de France à partir de Philippe le Bel où il montra la "loi des trois frères", simple conséquence de la loi saliens qui interdisait aux femmes d’accéder au trône de France (trois fois dans l’histoire des Capétiens cette règle s’appliqua, la dernière fois avec Louis XVI, Louis XVIII et Charles X).

Son œuvre la plus connue fut évidemment "Les Rois Maudits" en sept tomes (de 1955 à 1977), histoire romancée des rois de France à partir de Philippe le Bel où il montra la "loi des trois frères", simple conséquence de la loi saliens qui interdisait aux femmes d’accéder au trône de France (trois fois dans l’histoire des Capétiens cette règle s’appliqua, la dernière fois avec Louis XVI, Louis XVIII et Charles X). Bien qu’engagé politiquement depuis la Libération aux côtés des gaullistes, Maurice Druon n’avait encore jamais été élu quand il fut nommé Ministre des Affaires culturelles le 5 avril 1973 (fonction qu’il quitta un mois avant la mort de Pompidou le 1

Bien qu’engagé politiquement depuis la Libération aux côtés des gaullistes, Maurice Druon n’avait encore jamais été élu quand il fut nommé Ministre des Affaires culturelles le 5 avril 1973 (fonction qu’il quitta un mois avant la mort de Pompidou le 1 Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a

Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a  Je l’avais hélas évoqué à la fin de mon

Je l’avais hélas évoqué à la fin de mon  Elle fut choisie avec Alain Duhamel par Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand pour animer le

Elle fut choisie avec Alain Duhamel par Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand pour animer le  Pendant six années et demie, sous son impulsion, France Inter gagna 2,25 millions d’auditeurs, France Culture s’installa au Festival d’Avignon et les deux orchestres de Radio France (l’

Pendant six années et demie, sous son impulsion, France Inter gagna 2,25 millions d’auditeurs, France Culture s’installa au Festival d’Avignon et les deux orchestres de Radio France (l’ Cette trajectoire très riche, pourtant, semble avoir été très négligée par ceux qui sont aujourd’hui ses successeurs dans l’audiovisuel français. Certes, son état de santé l’avait éloignée définitivement de la scène publique depuis une dizaine d’année, mais est-ce une raison de l’oublier ?

Cette trajectoire très riche, pourtant, semble avoir été très négligée par ceux qui sont aujourd’hui ses successeurs dans l’audiovisuel français. Certes, son état de santé l’avait éloignée définitivement de la scène publique depuis une dizaine d’année, mais est-ce une raison de l’oublier ? On passera sur la première concernant la carrière de Jacqueline Baudrier : on prétend la faire débuter en 1950 avec son entrée au journal parlé de la RTF. En fait, elle commença en 1948 à Radio Guadeloupe. Qu’importe.

On passera sur la première concernant la carrière de Jacqueline Baudrier : on prétend la faire débuter en 1950 avec son entrée au journal parlé de la RTF. En fait, elle commença en 1948 à Radio Guadeloupe. Qu’importe.

Le titre de cet article reprend l’une des phrases clefs de l’œuvre de la célèbre philosophe

Le titre de cet article reprend l’une des phrases clefs de l’œuvre de la célèbre philosophe