« Je suis le Président. Je suis l’homme le plus puissant des Philippines. Tout ce que j’ai rêvé, je l’ai. Plus précisément, j’ai toutes les choses matérielles que je veux de ma vie, une femme qui m’aime et qui est une partenaire dans les choses que je fais, des enfants brillants qui porteront mon nom, une vie bien remplie. Mais je ressens un mécontentement. ». Première partie.

Dans la famille des dictateurs, il est l’oncle ou le grand-oncle venu des Philippines. Ferdinand Marcos est né il y a un siècle, le 11 septembre 1917. L’occasion de revenir sur la trajectoire de l’un des tyrans d’Asie du Sud-Est d’après-guerre. Son régime fut l’un des plus corrompus et des plus violents.

Fils de Mariano Marcos (1897-1945), un député du Parti nationaliste de 1925 à 1931 qui a fini assassiné ou exécuté peu avant la fin de la guerre (soit par des Japonais, soit par des proches d’un rival politique), Ferdinand Marcos, engagé à l’âge de 20 ans dans l’armée tout en préparant des études de droit pour devenir avocat (qu’il est devenu), fut accusé et même condamné en novembre 1939 pour le meurtre d’un député qui était un adversaire politique de son père. La cour suprême l’a néanmoins acquitté en 1940. Durant la guerre, il combattit avec le grade de "major" (équivalent de commandant), mais beaucoup de faits de guerre qu’il a revendiqués bien plus tard se sont révélés faux. Après la guerre, Marcos amorça une carrière politique au sein du Parti libéral dont il fut membre de 1946 à 1964.

Il fut élu député du 30 décembre 1949 au 30 décembre 1959, puis élu sénateur du 30 décembre 1959 au 30 décembre 1965. À la Chambre des représentants, il fut élu en 1949 président de la commission du commerce et de l’industrie et membre de la commission de la défense présidée par Ramon Magsaysay (1907-1957). Ferdinand Marcos fut le porte-parole des libéraux sur les sujets économiques. Après trois mandats de député, il fut élu sénateur et est devenu le leader de la minorité en 1960. Il fut vice-président exécutif du Parti libéral de 1961 à 1964. Il fut élu Président du Sénat du 5 avril 1963 au 30 décembre 1965.

Ferdinand Marcos épousa Imelda Romualdez (88 ans actuellement) en mai 1954 à Manille (très ambitieuse, elle fut Miss Philippines,.mannequin et chanteuse). Le nationaliste Ramon Magsaysay, ami de la famille, devenu Président des Philippines le 30 décembre 1953, était présent, comme il fut présent aussi en 1954 au mariage du journaliste libéral Benigno Ninoy Aquino (1932-1983) avec Cory Aquino (1933-2009). Imelda Marcos a beaucoup agi pour faire connaître au grand public son mari et le faire apprécier. En avril 1964, Marcos quitta le Parti libéral pour le Parti nationaliste dont il devint rapidement le leader dans la perspective de l’élection présidentielle.

Depuis la guerre, le pouvoir politique était partagé entre le Parti libéral et le Parti nationaliste, avec de nombreuses alternances : en 1946, en 1953 et en 1961. À l’élection présidentielle du 14 novembre 1961, le libéral Diosdado Macapagal (1910-1997) fut élu Président avec 55,1% des voix contre le Président sortant, nationaliste, Carlos P. Garcia (1896-1971), le successeur de Ramon Magsaysay, tué le 17 mars 1957 au cours d’un accident d’avion. Carlos P. Garcia avait été élu le 12 novembre 1957 avec 41,3% des voix (Carlos P. Garcia avait succédé à Ramon Magsaysay car il avait été élu Vice-Président le 10 novembre 1953 avec 62,9% des voix). Diosdado Macapagal avait réussi à se faire élire Vice-Président le 12 novembre 1957 avec 46,6% des voix malgré l’élection du nationaliste (il y a deux scrutins populaires différents, pour élire le Président et le Vice-Président).

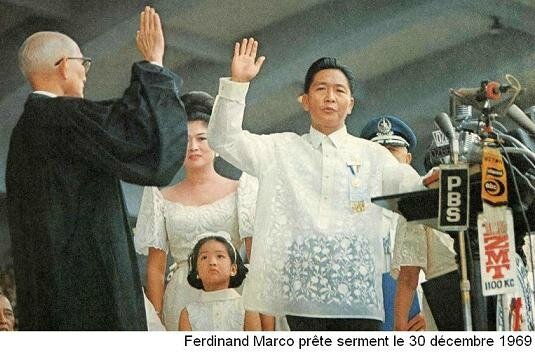

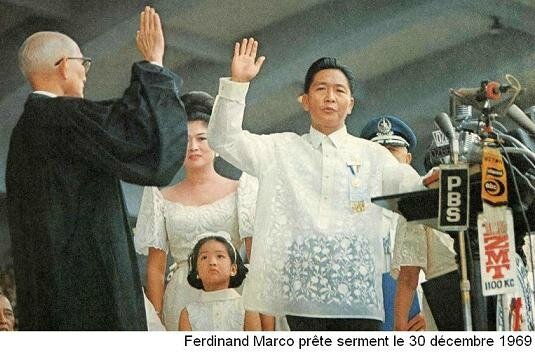

La perspective de l’élection présidentielle du 9 novembre 1965, c’était une nouvelle candidature du sortant libéral Diosdado Macapagal. Pour la première fois, tous les "grands" candidats en compétition furent nés après la déclaration d’indépendance des Philippines le 12 juin 1998. Ferdinand Marcos, sous l’étiquette du Parti nationaliste, fut élu Président des Philippines avec 51,9% contre Diosdado Macapagal, seulement 42,9%. Durant la campagne présidentielle, Marcos avait vanté ses mérites militaires, évoquant des médailles et des actes d’héroïsme qui n’ont jamais existé.

Sa victoire provoqua initialement beaucoup d’attente dans la population sur le plan économique. Malgré une modernisation de l’agriculture, les inégalités économiques ont perduré. La croissance économique fut importante et les réformes de Marcos furent considérées comme une réussite économique. Entre 1966 et 1971, le taux de croissance annuel moyen fut de 5,3%. Sur le plan militaire, Marcos engagea des troupes philippines dans la guerre du Vietnam.

L’embellie économique profita électoralement à Ferdinand Marcos qui fut réélu pour un deuxième mandat le 11 novembre 1969 avec 61,5% des voix, devançant largement son rival libéral Sergio Osmena Jr (38,5% des voix), fils d’un ancien Vice-Président. Ce fut la première fois (et l’unique fois pour l’instant) qu’un Président fut réélu.

Dès le début de ce deuxième mandat, Marcos a dû affronter une période de grandes manifestations à Manille contre son pouvoir, entre janvier et mars 1970. Principalement provoquées par les étudiants contre les dysfonctionnements scolaires (réclamant la suppression des frais de scolarité, etc.) et par des groupes extrémistes de gauche (notamment communistes) réclamant la fin de la pauvreté et une réforme institutionnelle, les protestations furent violentes.

La réaction de Ferdinand Marcos fut elle aussi brutale et il s’en est d’abord pris à son Vice-Président Fernando Lopez (1904-1993), élu et réélu en même temps que lui (et ancien Vice-Président de 1949 à 1953). En effet, la famille de Fernando Lopez contrôlait de nombreux journaux qui critiquaient l’action de Marcos. Simple rumeur, Marcos a même cru qu’Eugenio Lopez Sr (1901-1975), frère de Fernando Lopez et père de la télévision philippine, fondateur d’un groupe financier puissant et influent, avait prévu de l’assassiner.

En janvier 1970, Marcos écrivit cette réflexion dans son journal : « J’ai plusieurs options. L’une d’elles est de stopper immédiatement le plan subversif en arrêtant soudainement les comploteurs. Mais cela ne serait pas accepté par la population. Nous ne pourrions pas non plus avoir les communistes (…). Ni le mouvement maoïste international, et d’autres organisations subversives, ni celles qui sont souterraines. Nous pourrions laisser la situation évoluer naturellement vers un terrorisme massif, des meurtres impitoyables, une tentative de m’assassiner et un coup d’État, et alors, nous pourrions déclarer la loi martiale ou suspendre les droits de l’habeas corpus, et arrêter tout, y compris le cadre juridique. À l’heure actuelle, je suis tourné vers cette dernière option. ».

Le journaliste Benigno Ninoy Aquino, fils et petit-fils d’hommes politiques importants, s’engagea au Parti libéral et devint son secrétaire général en 1966. Très jeune maire de Concepcion, sa ville natale, du 30 décembre 1955 au 30 décembre 1959, gouverneur de Tarlac du 30 décembre 1961 au 30 décembre 1967, il fut élu sénateur du 30 décembre 1967 au 23 septembre 1972 (le plus jeune de toute l’histoire du pays). Avec une belle éloquence, il critiqua très rapidement les idées mégalomaniaques d’Imelda Marcos (le 10 février 1969 notamment contre un centre culturel). Il fut la principale figure de l’opposition à Marcos à partir du début des années 1970. Devant ses collègues sénateurs, Benigno Ninoy Aquino a mis en garde la population contre l’instauration possible d’un État policier. Il avait raison.

Lors d’un grand meeting du Parti libéral le 21 août 1971, un attentat a eu lieu tuant neuf personnes et blessant certains hauts responsables. Les soupçons se sont d’abord portés sur Marcos mais d’autres ont émis l’hypothèse plus plausible d’une responsabilité des communistes, soutenus militairement par la Chine populaire de Mao, pour déstabiliser le régime, provoquer une riposte brutale du gouvernement et amorcer la révolution. Certains communistes ont reconnu la responsabilité de leur organisation bien plus tard. La tentative d’assassinat du Ministre de la Défense Juan Ponce Enrile (93 ans actuellement), le 22 septembre 1972, qui fut précédée d’un mois de troubles, de bombardements, a entraîné un point de non retour.

En effet, Ferdinand Marcos, dont le mandat s’achevait à la fin de l’année 1973 et qui était limité à deux mandats, décréta la loi martiale le 23 septembre 1972 (Proclamation n°1081 datée du 21 septembre 1972, avant la tentative d’assassinat du ministre), ce qui a suspendu les libertés, abrogé la Constitution de 1935, interrompu les mandats du Vice-Président, des parlementaires, etc. Bien après les faits, Juan Ponce Enrile a toujours revendiqué la réalité de la tentative d’assassinat contre lui, malgré le décalage de date de l’acte officiel, expliquant qu’il n’y avait pas eu besoin de ce nouvel attentat pour proclamer la loi martiale, en raison des nombreux attentats commis entre mars et septembre 1972 : « Est-ce que j’ai mis en scène mon embuscade pour justifier la déclaration de la loi martiale ? J’ai dit non ! Je ne l’ai pas fait ! (…) Ce n’était pas nécessaire que je le fisse pour justifier la déclaration de la loi martiale. » (2012).

Pour se donner un semblant de légalisme, Marcos a organisé deux référendums dont les résultats furent contestés. La nouvelle Constitution aurait été approuvée par le référendum des 10 au 15 janvier 1973 par 95,3% des voix. La loi martiale aurait été ratifiée par référendum les 27 et 28 juillet 1973 par 90,8% des voix.

Le régime de la loi martiale fut l’arbitraire total, avec des assassinats politiques, plus de 70 000 cas de violation des droits de l’Homme, des tortures, comme le viol, la mutilation, l’électrocution, etc. Cela aurait certes abouti à une réduction drastique de la criminalité (en fait non) et des attentats communistes. Beaucoup d’officines critiquant le régime ont été fermées, de nombreux militants arrêtés. Parmi ceux qui auraient participé à ces exactions, Fidel Ramos (89 ans actuellement), qui fut élu Président des Philippines le 11 mai 1992 avec 23,6% des voix (en fonction du 30 juin 1992 au 30 juin 1998).

Le bilan fut très lourd, selon l’historien américain Alfred W. MacCoy de l’Université de Wisconsin-Madison, spécialiste de l’Asie du Sud-Est et expert de l’histoire politique des Philippines (conférence du 20 septembre 1999 à Manille sur "Legacies of the Marcos Dictatorship") : 70 000 incarcérations, 35 000 cas de torture individuelle, 3 257 personnes tuées par une exécution extrajudiciaire dont 2 520 ont laissé un corps torturé, mutilé et jeté sur le bord de la route pour impressionner la population. Enfin, 737 personnes furent portées disparues entre 1975 et 1985. Alfred W. MacCoy a comparé ce bilan avec d’autres à la même époque, celui de la junte militaire en Argentine (8 000 disparus), du général Pinochet au Chili (2 115 exécutions extrajudiciaires) et de la junte militaire au Brésil (266 morts).

Parmi de nombreuses victimes de Marcos, Benigno Ninoy Aquino fut arrêté parmi les premiers et fut inculpé de meurtres, possession illégale d’armes à feu et de subversion. Benigno Ninoy Aquino entama le 4 avril 1975 une grève de la faim très longue pour protester contre les injustices de son procès militaire. Soutenu par ses amis et sa famille, il accepta d’arrêter sa grève de la faim au bout de quarante jours le 13 mai 1975, ne pesant plus que 36 kilogrammes. Cette protestation ne servit à rien dans la mesure où il resta en prison et son procès continua encore plusieurs mois. Finalement, il fut condamné à mort le 25 novembre 1977 (au peloton d’exécution), mais sa peine ne fut jamais exécutée et même supprimée en mai 1980.

La fille aînée du Président, Imee Marcos (61 ans) aurait été à l’origine de la mort des suites de torture, le 31 août 1977, de l’étudiant Archimedes Trajano qui l’aurait simplement énervée par certaines questions qui lui aurait posées et qui l’auraient déplu.

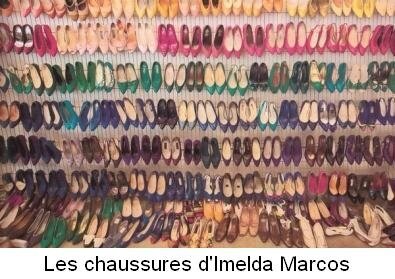

Pendant ce temps, Imelda Marcos, devenue une responsable importante du régime, notamment gouverneur de Manille du 27 février 1975 au 25 février 1986 et Ministre de l’Habitat de 1978 à 1986, ambassadrice spéciale pour nouer des relations diplomatiques avec les pays communistes, avait un train de vie très luxueux, multipliant les dépenses somptuaires, avec des excès extravagants, comme acheter du sable blanc en Australie pour sa plage privée, ou acquérir plus d’une centaine d’œuvres de grands maîtres, etc. Après son exil, on retrouva dans le palais présidentiel une collection de 15 manteaux en vison, 508 robes, 1 000 sacs à main et 3 000 paires de chaussures.

Dans le prochain article, j’évoquerai la tentative de démocratisation de la dictature.

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (11 septembre 2017)

http://www.rakotoarison.eu

Pour aller plus loin :

Mao Tsé Toung.

Aldolf Hitler.

Joseph Staline.

Pol Pot.

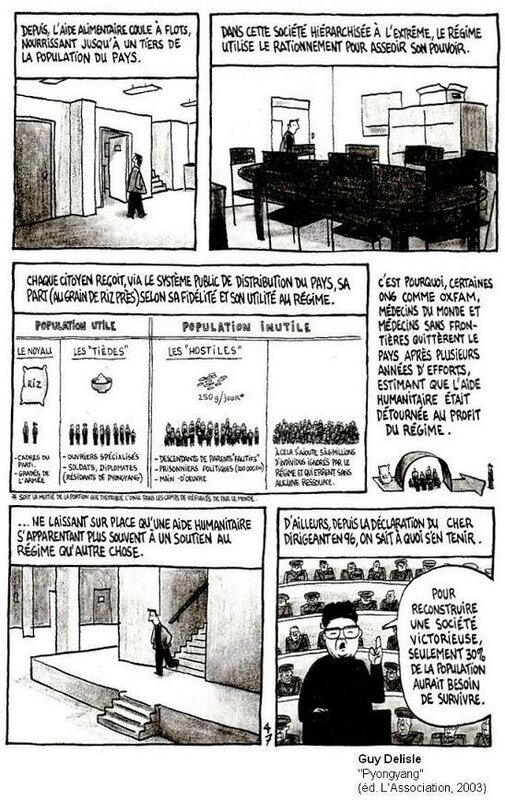

Kim Jong-un.

Saddam Hussein.

Mouammar Kadhafi.

Bachar El-Assad.

Ferdinand Marcos.

Jean-Bedel Bokassa.

Francisco Franco.

Augusto Pinochet.

Fidel Castro.

Hugo Chavez.

Mahmoud Ahmadinejad.

Rouhollah Khomeiny.

Robert Mugabe.

Pieter Botha.

Philippe Pétain.

Pierre Laval.

Léonid Brejnev.

Saparmyrat Atayewic Nyyazow.

Laurent Gbagbo.

Zine el-Abidine Ben Ali.

Hosni Moubarak.

Alexandre Loukachenko.

Louis-Antoine de Saint-Just.

Dictature de la pensée unique.

Nicolas Sarkozy était-il un dictateur ?

François Hollande était-il un dictateur ?

http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20170911-ferdinand-marcos.html

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/ferdinand-marcos-le-dictateur-aux-196561

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2017/09/11/35655905.html