« Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. » (Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, Mt 6, 1-6.16-18).

Le hasard des calendriers fait que cette année, le jour de la Saint-Valentin, le mercredi 14 février 2024, se trouve être également le mercredi des Cendres, ce qui est plutôt rare. Une sorte d'association un peu paradoxale. Une autre année, ça pourrait être le jour du Mardi-Gras (la veille), ce qui aurait plus de signification. Mardi-Gras et Saint-Valentin riment plutôt avec joie. Pour les Cendres, c'est un peu différent.

D'abord, rappelons ce qu'est le mercredi des Cendres. Nous sommes dans un pays catholique, et même, la France est la fille aînée de l'Église depuis Clovis, mais dans cette société quasi-totalement déchristianisée, où l'on préfère annoncer le début du Ramadan au début du Carême, on se demande de quelles origines on vient. Il y a quelques années déjà, des sondages trottoirs (donc, pas représentatifs mais quand même) montraient une totale ignorance de la signification non pas des Cendres ou du Vendredi Saint, mais de Pâques, qui est la principale fête chrétienne (même plus importante que Noël). Je n'ose donc voir les réponses que dirait un sondage sur la signification des Cendres.

Les Cendres est le premier jour du Carême. C'est une période qui retrace la fameuse traversée du désert de Jésus-Christ pendant quarante jours avant ce qu'on appelle la Passion (la Semaine Sainte, des Rameaux à Pâques). Le Carême est l'occasion d'un jeûne, mais le jeûne ne signifie pas mettre en danger sa santé (même si c'est finalement plutôt le non-jeûne qui mettrait en danger la santé dans cette société du trop-manger). Il s'agit plutôt d'une période de privation, de donation, de méditation, de contemplation.

En somme, de faire un effort pour mieux vivre, mais surtout, mieux vivre avec les autres, c'est-à-dire que la privation n'a pas un but narcissique (être en meilleure santé, par exemple) mais un but altruiste, d'amour du prochain. Les privations qu'on pourrait faire (ne pas manger de viande, par exemple) n'a du sens que si les dépenses liées à la viande, par exemple, amèneraient à donner l'équivalent à ceux qui en ont le besoin. C'est un exemple, mais il n'est pas seulement matériel, il peut être relationnel ou psychologique ou autre (faire des efforts pour ne plus s'énerver, par exemple, ou prendre plus de temps pour les autres, etc.). À chacun son Carême.

Dans la liturgie, l'Évangile lu au Cendres cette année reprend cette parole connue : « Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite ! ». Quand j'étais petit, je m'amusais à la mettre en relation avec la gifle, si on te gifle une joue, présente l'autre joue, et je me disais : la main gauche ignore que la main droite a giflé. Trêve de souvenir, disons que cette parole est surtout une parole d'humilité. Il n'y a pas de don qui soit narcissique, d'autant plus qu'il est connu que donner fait plaisir (sur les petites boîtes de distributeurs automatiques de la foire attractive que je fréquentais, était indiquée l'expression "plaisir d'offrir").

Le vrai don est donc secret, ce qui peut être commode : on ne peut juger personne puisqu'on ne sait pas à quel point cette personne peut avoir donné, peut s'être donnée. Cela va un peu à l'opposé des temps actuels quand des émissions de télévision étalent les stars pour encourager à donner (pour diverses causes, toutes bien sûr louables). Quand un chanteur ou un acteur fait un gros chèque sous les flashs des projecteurs, je pense toujours à cette phrase écrite de l'Évangile, en sachant en plus que jamais un acte public est gratuit pour la réputation d'une star, il y a toujours une arrière-pensée commerciale (pour une personnalité politique, remplacez "commerciale" par "électorale"), même si cela n'empêche pas la sincérité et la générosité (la main sur le cœur). Cela dit, la star est aussi un modèle, un exemple, et son don pourrait encourager ceux qui aiment la star à donner, eux aussi, dans un réflexe un peu moutonnier sinon pavlovien.

Aux Cendres, il y a aussi une première lecture avec un extrait du livre de Joël (Jl 2, 12-18) qui commence ainsi : « Parole du Seigneur : "Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil !". Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. ». Suivie de ce psaume (Ps 50, 3-4, 5-6ab, 12-13, 14-17) : « Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. (…) Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne. ».

Déchirer son cœur, laver son cœur, c'est cela, le principe du Carême. Pendant les Cendres, on appose sur le front de chaque fidèle une petite croix faite en cendres (des cendres issues des branches de rameaux de l'année précédente), histoire de rester humble et de se rappeler qu'on est poussière et qu'on redeviendra poussière.

Mais on parle aussi de purifier son cœur. Ce qui est une bonne transition pour évoquer la Saint-Valentin le même jour en 2024. C'est la fête des cœurs. C'est la fête des amoureux, et donc, c'est un peu stupide toutes ces publicités qui proposent de déclarer sa flamme à la Saint-Valentin : c'est trop tard, il faut le faire avant. Bon, c'est vrai, c'est d'abord une fête commerciale, mais j'ai l'impression que la pression commerciale est moins forte que les années précédentes (ou je me trompe, juste une impression).

Les gens aimants n'ont pas besoin de Saint-Valentin, ou alors, ils ont besoin d'une Saint-Valentin chaque jour. C'est lorsque l'amour est naissant que cette journée est un test, test pour connaître l'élégance de l'attention portée à l'autre. Évidemment, cela peut finir en un gueuleton, quelques fleurs, et plus si affinités, mais c'est une sorte de journée en rose pour cœurs en pleine espérance (le rose, revoir l'excellent film "Drôle de frimousse" de Stanley Donen, sorti le 13 février 1957, avec l'inégalable Audrey Hepburn dansant et chantant dans Paris sur une musique de Gershwin).

Je conçois que les personnes isolées, qui n'ont plus d'amour dans la vie, peuvent ronchonner contre ce type de fête qu'elles diraient artificielle, et elles peuvent avoir raison, artificielle et commerciale, mais cette journée montre aussi que l'amour n'est pas réservé à une élite (heureusement, même les pauvres y ont droit !! et l'argent ne remplacera jamais le verbe aimer), car il s'adresse à tout le monde, à tout âge (j'oserais écrire aussi tout sexe), et surtout, à tout physique, même ingrat (car il n'y a pas que la beauté extérieure, n'est-ce pas ?).

Pas étonnant de fêter les amoureux en février : c'est généralement aussi la période de fécondité, qui n'a pas eu ou entendu des chats qui miaulent drôlement en cette période ? Maintenant que le Président de la République (lui et ses prédécesseurs) s'est enfin inquiété de la baisse de la natalité (à l'instar de Michel Debré depuis le début des années 1970), peut-être que l'État pourrait faire de la Saint-Valentin un jour férié ? Bon, c'est vrai, ce serait comme si on "aimait" un seul jour dans l'année.

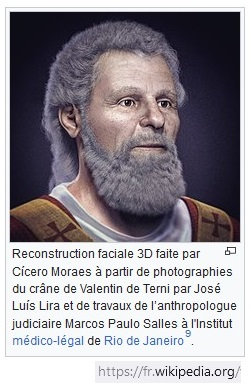

Concomitance. On peut retomber sur ses pattes en retrouvant l'origine de la fête de la Saint-Valentin. Car c'est une origine religieuse, bien sûr, catholique. Valentin de Terni était un prêtre du IIIe siècle, sous le règne de l'empereur romain Claude II le Gothique. Valentin célébrait des mariages d'amour clandestinement. Quand l'empereur l'a su, il l'a arrêté (car il préférait amener les hommes à la guerre qu'à l'amour), mais en prison, Valentin a fait la connaissance de Julia, la fille de son gardien, qui était aveugle de naissance, et à qui il a rendu la vue, ce qui a décidé l'empereur, de rage, à l'exécuter par décapitation le 14 février 269 à Rome. La famille de la miraculée s'est alors convertie au christianisme pour rendre hommage à Valentin.

À la chute de l'empire romain, Valentin fut canonisé en 495 par le pape Gélase Ier pour son sacrifice et célébré comme fête de l'amour le 14 février dans un but particulier. En effet, à la même époque (milieu du mois de février) se déroulaient les Lupercales qui étaient une fête romaine de la fertilité. Une fête terrible pour les jeunes filles célibataires puisque les hommes couraient après elles pour faire l'amour et enfanter (c'était en fait plutôt la fête du viol, la fête des gros dégueulasses).

Le pape ne voulant pas cautionner une telle fête païenne a créé sa propre fête chrétienne qui est devenue la fête des amoureux avec le pape Alexandre VI en 1496. Comme Noël (début de l'hiver) et Pâques (début du printemps et de l'année), une fête chrétienne a remplacé une fête païenne, mais finalement, ce sont les mêmes. La tradition commerciale commença vers 1840 aux États-Unis avec l'envoi de poèmes, cartes de vœu et messages d'amour. Elle s'est amplifiée après la Seconde Guerre mondiale.

Épilogue morbide (que je cite car je suis allé visiter les deux premier lieux suivants) : la tête de saint Valentin aurait été transférée au Xe siècle à la très belle abbaye de Saint-Michel de Cuxa, dans les Pyrénées, puis aurait été déplacée sous la Révolution à l'église Saint-Pierre de Prades (drôle de coïncidence, le maire de Prades a longtemps était... Jean Castex, de 2008 à 2020 !). D'autres reliques ont été transférées en 1868 à la collégiale Saint-Jean-Baptiste de Roquemaure et en 1874 à l'église Saint-Remy de Montignies-sur-Sambre (en Belgique).

Avec la Saint-Valentin et les Cendres le même jour, c'est donc l'occasion, dans un couple, de faire un peu plus d'effort d'attention à l'autre pour nourrir un amour qui a toujours besoin de création permanente pour durer. L'amour est un feu, il faut l'alimenter... et ça donne des braises puis de la cendre !

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (11 février 2024)

http://www.rakotoarison.eu

Pour aller plus loin :

Rose cendre.

Il est venu parmi les siens.

Pourquoi m’as-tu abandonné ?

Dis seulement une parole et je serai guéri.

Les messes à l’épreuve du covid-19.

Il regarde le soleil dans tes yeux !

Pâques 2020, le coronavirus et Dieu…

Réflexions postpascales.

La Passion du Christ (1) : petites réflexions périphériques.

La Passion du Christ (2) : quel est le jour de la mort de Jésus ?

Noël à la télévision : surenchère de nunucheries américaines.

Le Messie, c'est tout de suite !

La Passion du Christ selon saint Matthieu (texte intégral).

https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20240214-cendres-saint-valentin.html

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/rose-cendre-252744

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2024/02/12/40202994.html