« Dès le XVIIIe siècle, il est devenu l’écrivain classique de référence, admiré entre autres par Voltaire, et il reste toujours au premier plan dans les études littéraires, comme en attestent les listes d’œuvres complètes du lycée qui viennent de paraître où sa tragédie Phèdre est à l’honneur. » (Jean-Christophe Pellat, le 29 mai 2019).

/image%2F1488922%2F20240420%2Fob_eee1b8_yartiracine01.jpg)

Le dramaturge et poète français Jean Racine est mort à l'âge de 59 ans (né le 22 décembre 1639) il y a 325 ans, le 21 avril 1699 à Paris. Auteur monumental de la littérature française, répertorié dans les manuels scolaires depuis des siècles, il est le symbole de la littérature classique, celle qui s'exprime en alexandrins de manière rigoureuse et synthétique, où la vertu politique est soumise aux aléas de la passion personnelle et où les unités de temps, de lieu et d'action sont strictement respectées. Il partage avec Molière (1622-1673) et Pierre Corneille (1606-1684) la principale représentation littéraire du XVIe siècle, ils font tous les trois partie des auteurs de théâtre encore les plus joués en France. Racine est connu pour ses tragédies (comme Corneille) autant que Molière pour ses comédies. Racine est néanmoins l'auteur d'une unique comédie "Les Plaideurs" (1668). Il fut notamment l'ami de Molière et de Boileau (1636-1711).

Les tragédies de Racine sont très connues parce que tous les Français ont eu l'occasion de les étudier de près au cours de leur scolarité, en particulier : "Andromaque" (1667), "Britannicus" (1669), "Bérénice" (1670), "Bajazet" (1672), "Mithridate" (1673), "Iphigénie" (1674) et sans doute son chef-d'œuvre "Phèdre (et Hippolyte)" (1677), dans un mélange de théâtre antique et de jansénisme qu'il a connu à Port-Royal où il a été élevé (par sa tante devenue abbesse, car il était orphelin de mère en 1641 et de père en 1643 ; Racine a d'ailleurs été un exemple exceptionnel d'ascension sociale dans la société très rigide de l'Ancien Régime).

Pour Jean-Christophe Pellat, professeur de linguistique à l'Université de Strasbourg (dans le Grevisse) : « La conception pessimiste de l’homme qui y règne, être misérable sans Dieu, façonne la vision tragique au cœur des pièces de Racine (L. Goldmann. "Le Dieu caché"). (…) [Racine] a créé des figures tragiques remarquables, comme Andromaque ou Phèdre. Son style classique est "une alliance sans exemple d’analyse et d’harmonie" (P. Valéry). Au-delà des procédés de style éprouvés (l’allitération de "Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?"), sa poésie du rythme exprime l’émotion et l’élan du cœur, comme ces paroles de Bérénice à Titus : "Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?" ("Bérénice"). Ses évocations sensibles créent une atmosphère fantastique : "Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle, Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle". ("Andromaque"). Car, pour Racine, "la principale règle est de plaire et de toucher" (préface de "Bérénice"). ».

Dès le succès de sa deuxième tragédie "Alexandre le Grand" (1665), Racine fut le protégé de roi Louis XIV (1638-1715) qui avait quasiment le même âge que l'écrivain. Il fut trésorier de France, secrétaire du roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre. Racine fut élu membre de l'Académie française le 5 décembre 1672 au fauteuil de François de La Mothe Le Vayer (le fauteuil 13 qui sera aussi celui d'Octave Feuillet, Pierre Loti, Paul Claudel, Maurice Schumann, Pierre Messmer et Simone Veil) et a été reçu le 12 janvier 1673. Il n'avait alors que 33 ans.

Lors de cette journée, ils étaient trois académiciens à être reçus, et pour la première fois, ces réceptions étaient publiques. Racine a prononcé très timidement son discours de réception après celui de l'abbé Valentin Esprit Fléchier (1632-1710), futur évêque de Nîmes et considéré comme l'un des grands orateurs du XVIIe siècle. Le discours de Fléchier a eu un grand succès, si bien que celui de Racine fut accueilli beaucoup moins chaleureusement, au point qu'il n'a pas voulu le faire imprimer (et qu'il est donc aujourd'hui inconnu). Jean d'Alembert (1717-1783), qui fut académicien à partir de 1754, a rapporté ainsi cette réception, cité par Tyrtée Tastet en 1840 : « [Esprit Fléchier] y parla le premier, et obtint de si grands applaudissements que l'auteur d'Andromaque et de Britannicus désespéra d'avoir le même succès. Le grand poète fut tellement intimidé et déconcerté en présence de ce public qui tant de fois l'avait couronné au théâtre, qu'il ne fit que balbutier en prononçant son discours ; on l'entendit à peine, et on le jugea néanmoins comme si on l'avait entendu. ». Esprit Fléchier a une statue à son effigie place Saint-Sulpice à Paris. L'abbé Jean Gallois (1632-1707) fut le troisième académicien reçu le même jour.

Le discours de réception à l'Académie n'est pas le seul écrit perdu de Racine. Nommé historiographe du roi, il fut désigné en 1677 pour rédiger l'histoire de Louis XIV avec Boileau. Leurs manuscrits furent confiés à leur ami Jean-Baptiste-Henri de Valincour (1653-1730), futur successeur de Racine au fauteuil 13, et, malheureusement, ont péri en 1726 dans l'incendie de sa bibliothèque (contenant près de huit mille volumes).

En revanche, le discours de Racine de réponse à la réception à l'Académie le 2 janvier 1685 de Thomas Corneille (1625-1709), succédant à son frère Pierre Corneille, et de l'avocat Jean-Louis Bergeret (1641-1694), succédant à Louis Géraud de Cordemoy (1626-1684), a été publié, et c'est une chance puisqu'il a été considéré comme un très bon discours, que son auteur a dû répéter devant le roi le 5 mars 1685 et devant Madame la Dauphine le 20 mars 1685.

En particulier dans son éloge de son ami Corneille : « [L'Académe] a regardé la mort de Monsieur de Corneille, comme un des plus rudes coups qui la pût frapper ; car bien que depuis un an, une longue maladie nous eût privés de sa présence, et que nous eussions perdu en quelque sorte l’espérance de le revoir jamais dans nos assemblées, toutefois il vivait, et l’Académie dont il était le doyen, avait au moins la consolation de voir dans la liste, où sont les noms de tous ceux qui la composent, de voir, dis-je, immédiatement au-dessous du nom sacré de son auguste protecteur, le fameux nom de Corneille. Et qui d’entre-nous ne s’applaudissait pas en lui-même, et ne ressentait pas un secret plaisir d’avoir pour confrère un homme de ce mérite ? (…) La scène retentit encore des acclamations qu’excitèrent à leur naissance, le Cid, Horace, Cinna, Pompée, tous ces chef-d’œuvres représentés depuis sur tant de théâtres, traduits en tant de langues, et qui vivront à jamais dans la bouche des hommes. À dire le vrai, où trouvera-t-on un poète qui ait possédé à la fois tant de grands talents, tant d’excellentes parties ? L’art, la force, le jugement, l’esprit ! Quelle noblesse, quelle économie dans les sujets ! Quelle véhémence dans les passions ! quelle gravité dans les sentiments ! Quelle dignité, et en même temps, quelle prodigieuse variété dans les caractères ! Combien de Rois, de Princes, de Héros de toutes nations nous a-t-il représentés, toujours tels qu’ils doivent être, toujours uniformes avec eux-mêmes, et jamais ne se ressemblant les uns aux autres ! Parmi tout cela, une magnificence d’expression proportionnée aux maîtres du monde qu’il fait souvent parler ; capable néanmoins de s’abaisser quand il veut, et de descendre jusqu’aux plus simples naïvetés du comique, où il est encore inimitable ; enfin, ce qui lui est surtout particulier une certaine force, une certaine élévation qui surprend, qui enlève, et qui rend jusqu’à ses défauts, si on lui en peut reprocher quelques-uns, plus estimables que les vertus des autres. Personnage véritablement né pour la gloire de son pays, comparable, je ne dis pas à tout ce que l’ancienne Rome a eu d’excellents tragiques, puisqu’elle confesse elle-même qu’en ce genre elle n’a pas été fort heureuse, mais aux Eschyles, aux Sophocles, aux Euripides dont la fameuse Athènes ne s’honore pas moins que des Thémistocles, des Périclès, des Alcibiades, qui vivaient en même temps qu’eux. (…) Lorsque dans les âges suivants l’on parlera avec étonnement des victoires prodigieuses, et de toutes les grandes choses qui rendront notre siècle l’admiration de tous les siècles à venir, Corneille, n’en doutons point, Corneille tiendra sa place parmi toutes ces merveilles. La France se souviendra avec plaisir que sous le règne du plus grand de ses Rois a fleuri le plus célèbre de ses poètes. On croira même ajouter quelque chose à la gloire de notre auguste monarque, lorsqu’on dira qu’il a estimé, qu’il a honoré de ses bienfaits cet excellent génie ; que même deux jours avant sa mort, et lorsqu’il ne lui restait plus qu’un rayon de connaissance, il lui envoya encore des marques de sa libéralité, et qu’enfin les dernières paroles de Corneille ont été des remerciements pour Louis-le-Grand. ».

C'est au 24 rue Visconti dans le sixième arrondissement de Paris (dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés) que Racine est mort le 21 avril 1699 d'une tumeur au foie. Selon ses dernières volontés, il a été enterré à Port-Royal (il s'était brouillé puis réconcilié avec les jansénistes de Port-Royal ; selon l'expression du site jeanracine.org : « [il] resta le courtisan respectueux écartelé entre la faveur du roi et la fidélité à Port-Royal » ; il n'a pas eu le temps de finir son "Abrégé de l'histoire de Port-Royal" rédigé secrètement), puis ses restes ont été délogés et transférés en 1711 à l'église Saint-Étienne-du-Mont de Paris après la destruction de Port-Royal par Louis XIV.

/image%2F1488922%2F20240420%2Fob_2d4455_yartiracine04.jpg)

C'est le successeur de Racine à l'Académie qui fut chargé de faire son éloge (comme c'est de coutume) le 27 juin 1699 lors de sa réception. Jean-Baptiste-Henri de Valincour déclara notamment : « M. Racine conduit par son seul génie, et sans s’amuser à suivre ni même à imiter un homme que tout le monde regardait comme inimitable, ne songea qu’à se faire des routes nouvelles. Et tandis que Corneille peignant ses caractères d’après l’idée de cette grandeur romaine, qu’il a le premier mise en œuvre avec tant de succès, formait ses figures plus grandes que le naturel, mais nobles, hardies, admirables dans toutes leurs proportions ; tandis que les spectateurs entraînés hors d’eux-mêmes, semblaient n’avoir plus d’âmes que pour admirer la richesse de ses expressions, la noblesse de ses sentiments, et la manière impérieuse dont il maniait la raison humaine. M. Racine entra, pour ainsi dire, dans leur cœur et s’en rendit le maître ; il y excita ce trouble agréable qui nous fait prendre un véritable intérêt à tous les événements d’une fable que l’on représente devant nous ; il les remplit de cette terreur et de cette pitié qui, selon Aristote, sont les véritables passions que doit produire la tragédie ; il leur arracha ces larmes qui font le plaisir de ceux qui les répandent ; et peignant la nature moins superbe peut-être et moins magnifique, mais aussi plus vraie et plus sensible, il leur apprit à plaindre leurs propres passions et leurs propres faiblesses, dans celles des personnages qu’il fit paraître à leurs yeux. Alors le public équitable, sans cesser d’admirer la grandeur majestueuse du fameux Corneille, commença d’admirer aussi les grâces sublimes et touchantes de l’illustre Racine. Alors le théâtre français se vit au comble de sa gloire, et n’eut plus de sujet de porter envie au fameux théâtre d’Athènes florissante : c’est ainsi que Sophocle et Euripide, tous deux incomparables et tous deux très différents dans leur genre d’écrire, firent en leur temps l’honneur et l’admiration de la savante Grèce. Quelle foule de spectateurs, quelles acclamations ne suivirent pas les représentations d’Andromaque, de Mithridate, de Britannicus, d’Iphigénie et de Phèdre ! Avec quel transport ne les revoit-on pas tous les jours, et combien ont-elles produit d’imitateurs, même fort estimables, mais qui toujours fort inférieures à leur original, en font encore mieux concevoir le mérite ! Mais, lorsque renonçant aux muses profanes, il consacra ses vers à des objets plus dignes de lui, guidé par des conseils et par les ordres que la sagesse même avouerait pour les siens, quels miracles ne produisit-il pas encore ! Quelle sublimité dans ses cantiques, quelle magnificence dans Esther et dans Athalie, pièces égales, ou même supérieures à tout ce qu’il a fait de plus achevé, et dignes par-tout, autant que des paroles humaines le peuvent être, de la majesté du Dieu dont il parle, et dont il était si pénétré ! En effet, tous ceux qui l’ont connu savent qu’il avait une piété très-solide et très-sincère, et c’était comme l’âme et le fondement de toutes les vertus civiles et morales que l’on remarquait en lui : ami fidèle et officieux, et le meilleur père de famille qui ait jamais été, mais sur-tout exact et rigide observateur des moindres devoirs du christianisme, justifiant en sa personne ce qu’a dit un excellent esprit de notre siècle : que si la religion chrétienne paraît admirable dans les hommes du commun par les grandes choses qu’elle leur donne le courage d’entreprendre, elle ne le paraît pas moins dans les plus grands personnages par les petites choses dont elle les empêche de rougir. ».

Mais probablement que l'éloge le plus touchant provient d'un autre grand écrivain, André Gide (1869-1951), par ailleurs Prix Nobel de Littérature en 1947, qui s'émerveillait de Racine : « J'ai aimé les vers de Racine par-dessus toutes productions littéraires. J'admire Shakespeare énormément ; mais j'éprouve devant Racine une émotion que ne me donne jamais Shakespeare : celle de la perfection. ». La statue de Jean Racine trône aujourd'hui au flanc du Louvre.

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (20 avril 2024)

http://www.rakotoarison.eu

Pour aller plus loin :

Racine.

Pierre Loti.

Philippe de Villiers.

Frédéric Mitterrand.

Philippe De Gaulle.

Jean-Pierre Chevènement.

Élisabeth Badinter.

Robert Badinter.

Jean-Jacques Servan-Schreiber.

Christine Angot.

Edgar Morin.

Jean-François Revel.

Maurice Bellet.

Claude Villers.

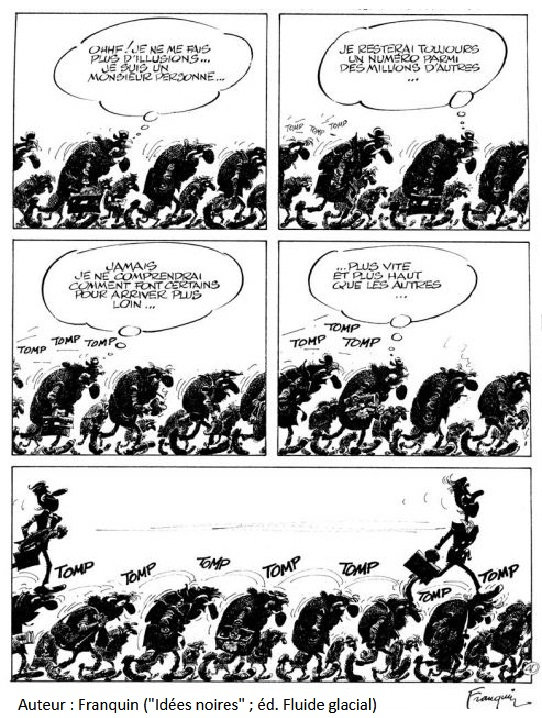

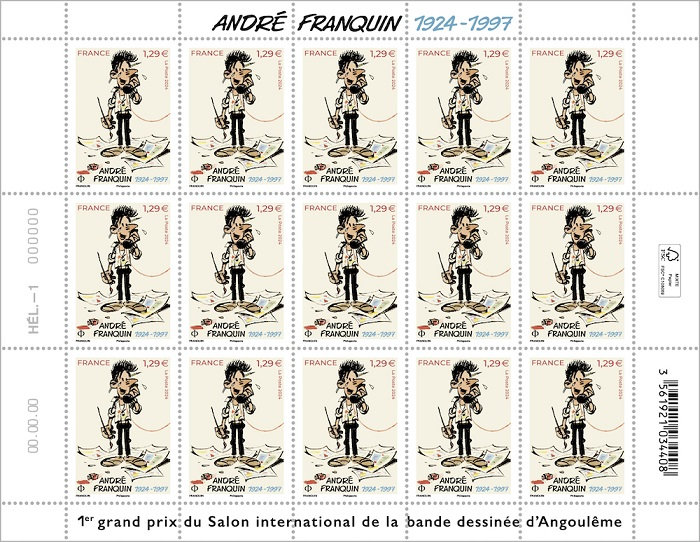

André Franquin.

Morris.

Françoise Hardy.

Lénine.

Christine Boutin.

André Figueras.

Patrick Buisson.

Maurice Barrès.

Bernard-Henri Lévy.

Jacques Attali.

Italo Calvino.

Hubert Reeves.

Jean-Pierre Elkabbach.

Jacques Julliard.

Robert Sabatier.

Hélène Carrère d'Encausse.

Molière.

Frédéric Dard.

Alfred Sauvy.

George Steiner.

Françoise Sagan.

Jean d’Ormesson.

Les 90 ans de Jean d’O.

/image%2F1488922%2F20240420%2Fob_59e49c_yartiracine03.jpg)

https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20240421-racine.html

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/racine-l-emblematique-maitre-des-253964

http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2024/04/20/article-sr-20240421-racine.html

commenter cet article …

/image%2F1488922%2F20240414%2Fob_68ef86_yartiimpressionnistes01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240414%2Fob_c6f449_yartiimpressionnistes02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240414%2Fob_89c8e4_yartiimpressionnistes03.jpg)

/image%2F1488922%2F20240414%2Fob_336489_yartiimpressionnistes04.jpg)

/image%2F1488922%2F20240414%2Fob_404ba4_yartiimpressionnistes06.jpg)

/image%2F1488922%2F20240329%2Fob_2bf0c7_yartieotvos01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240329%2Fob_60b3e0_yartieotvos02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240329%2Fob_b73f40_yartieotvos05.jpg)

/image%2F1488922%2F20240328%2Fob_7ab71d_yartipollini01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240328%2Fob_24e3b2_yartipollini02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240328%2Fob_d40a33_yartipollini05.jpg)

/image%2F1488922%2F20240322%2Fob_e53749_yartimitterrandfredericb01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240322%2Fob_f2cc44_yartimitterrandfredericb02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240322%2Fob_73c82d_yartimitterrandfredericb04.jpg)

/image%2F1488922%2F20240302%2Fob_763fb8_yartibadinterelisabeth01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240302%2Fob_997933_yartibadinterelisabeth02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240302%2Fob_5ef998_yartibadinterelisabeth03.jpg)

/image%2F1488922%2F20240302%2Fob_10c10c_yartibadinterelisabeth05.jpg)

/image%2F1488922%2F20240302%2Fob_3a78f1_yartibadinterelisabeth04.jpg)