« Le mois prochain, ce qui va être en jeu, c’est donc la Cinquième République. Or, nous voyons, après expériences et par comparaison avec les troubles qui l’ont précédée, et avec la grande confusion qui prétend lui succéder, nous voyons qu’elle est, par ses institutions, par son esprit, par son action, le régime qu’il faut à la France, pour assurer son progrès, son indépendance et sa paix. Nous voyons qu’à mesure qu’elle dure et qu’elle s’affermit, rassemblant un nombre grandissant de citoyens de toute tendance, les profondes querelles qui, semées de drame en drame et attisées par les partisans, divisaient gravement les Français, vont désormais en s’atténuant. Bref, nous voyons que sous l’égide de la République nouvelle, notre peuple s’élève et resserre son unité. » (De Gaulle, allocution du 9 février 1967).

Il y a cinquante ans, le dimanche 12 mars 1967, a eu lieu le second tour des élections législatives pour installer la 3e législature de la Ve République. Le clivage était pour ou contre la "République nouvelle". Le premier tour du 5 mars 1967 avait confirmé le soutien du peuple au gouvernement nommé par le Général De Gaulle, mais un retournement de tendance a eu lieu entre les deux tours et finalement, la majorité gaulliste n’a été reconduite qu’à un seul siège d’avance, ce siège pourrait même être celui de Jacques Chirac qui était allé se présenter sur une terre de mission à l’origine hostile au gaullisme, en Corrèze.

Ce furent les premières élections législatives "ordinaires" de la Ve République, en ce sens qu’elles se sont déroulées selon le calendrier électoral prévu, sans dissolution ou autre événement majeur. Elles ont eu lieu en mars alors que les précédentes élections avaient eu lieu en novembre 1962, car ce scrutin devait (jusqu’en 2002) se dérouler toujours en mars sauf en cas de dissolution. Par ailleurs, la règle électorale a modifié le seuil pour pouvoir être présent au second tour : il fallait réunir au premier tour 10% des électeurs inscrits (au lieu de 5% précédemment).

Le contexte politique de la campagne provient des résultats de l’élection présidentielle des 5 et 19 décembre 1965. Trois leçons ont été tirées de ce scrutin présidentiel : De Gaulle n’était pas indéboulonnable, puisqu’il n’a pas été élu dès le premier tour, cela signifiait qu’il y a eu une majorité du peuple français qui n’a pas voté pour lui au premier tour ; François Mitterrand a prouvé que l’union de la gauche était payante électoralement, à savoir, l’unicité de candidature des gauches, communiste et non communiste ; enfin, le bon résultat de Jean Lecanuet montrait qu’un centre indépendant pouvait vivre malgré la logique majoritaire de la Ve République.

Il n’y a eu que quatorze mois entre le scrutin présidentiel et le scrutin législatif. Georges Pompidou, Premier Ministre pendant toute la législature, a su imposer son autorité politique malgré les critiques nombreuses sur son "origine" non politique : pas élu (comme beaucoup de ses successeurs), donc pas issu du Parlement, mais issu du bon vouloir présidentiel.

L’année 1966 fut l’année des grandes manœuvres pour préparer le scrutin législatif. Les élections législatives demeuraient encore essentielles dans un régime qui laissait au Parlement une certaine marge d’action par rapport au Président de la République, au point que la législature qui se terminait était née d’une motion de censure suivie d’une dissolution (la seule motion de censure votée sous la Ve République).

Les forces politiques en présence

Du côté gaulliste, Georges Pompidou a fait le grand rassemblement entre tous les gaullistes, de gauche ou de droite, et leurs alliés, les républicains indépendants (RI), au sein d’un Comité d’action pour la Ve République dont il a pris la présidence. La règle, c’était de ne faire qu’une candidature commune dans chaque circonscription.

Valéry Giscard d’Estaing, limogé du gouvernement par De Gaulle qui tenait à y nommer Michel Debré et ce dernier voulait absolument les Finances, a nourri de l’amertume pendant ces trois années (1966-1969) où il ne fut plus ministre. Il y cultiva son indépendance tout en restant intégré à la majorité gaulliste. Ce fut la politique du "oui mais", ce qui fit dire par De Gaulle au conseil des ministres du 18 janvier 1967 : « On ne gouverne pas avec des mais. ».

Du côte de la gauche non communiste, fort de sa belle performance présidentielle du 19 décembre 1965, François Mitterrand a mis en place la Fédération de la gauche républicaine et socialiste (FGDS) réunissant la vieille SFIO de Guy Mollet (les socialistes), les radicaux (de René Billières), et quelques clubs dont François Mitterrand était issu. François Mitterrand a pris la présidence de cette fédération (dont il voulait fusionner toutes les composantes) et a même installé le 13 mars 1966 à Lyon un "shadow cabinet", sorte de contre-gouvernement qu’il présida et qu’il composa d’une manière très peu originale (Guy Mollet à la Défense et aux Affaires étrangères, René Billières à l’Éducantion, Gaston Defferre aux Affaires sociales, etc.).

Là aussi, l’essentiel était l’unicité de candidature aux législatives de 1967. Il l’a exprimé lors de sa conférence de presse du 6 octobre 1966 où il annonça que le candidat de la FGDS se maintiendrait au second tour s’il était en position d’être élu, sinon, il se désisterait pour « éliminer catégoriquement tous les candidats de la majorité actuelle ou de leurs complices ». Cependant, cette unité au sein de la gauche non communiste n’était pas évidente car lors du comité exécutif du 1er décembre 1966, la FGDS a failli éclater sur un désaccord de fond, les radicaux acceptaient de parler avec les communistes seulement en cas de début de discussion aussi avec le Centre démocrate, ce que Guy Mollet ne voulait à aucun prix.

Les communistes, en revanche, ne pouvaient se ranger dans une unité dès le premier tour, au risque de perdre leur identité : « Il n’aurait pas été possible [au PCF], sans déconcerter ses militants, de renoncer, à l’occasion des élections législatives, à l’attitude qu’il a constamment adoptée depuis plus de quarante ans, et qui consiste à être présent partout au premier tour dans toutes les consultations électorales. » (François Goguel). Mais ils ont accepté le 20 décembre 1966 l’idée du retrait réciproque, sans beaucoup de compensation. Il s’agissait d’un accord de désistement au second tour pour le candidat le mieux placé pour l’emporter, ce qui ne signifiait pas forcément le candidat de gauche ayant reçu le plus de voix.

François Goguel, dans son analyse politique, a résumé le comportement des communistes malgré la réserve de François Mitterrand de prendre la liberté, dans les circonscriptions où la gauche n’avait aucune chance, de faire voter au second tour pour un candidat centriste contre un candidat gaulliste : « En acceptant cette réserve, et en renonçant, comme il l’avait d’abord demandé, à lier l’accord de tactique électorale à la négociation d’un programme commun, le PCF avait incontestablement témoigné de sa ferme volonté d’apporter une contribution positive à la réalisation de l’accord entre partis de gauche. ». Dans les faits, le 6 mars 1967, après le premier tour, le PCF a accepté 13 des 20 exceptions demandées par François Mitterrand (retrait d’un candidat communiste ayant plus de voix au premier tour que le candidat FGDS mais n’ayant aucune chance d’être élu).

Le PSU dont Pierre Mendès France fut membre, bien qu’allié à la FGDS, voulait au moins une centaine de candidatures, parfois en concurrence avec d’autres candidats de la gauche non communiste, afin de pouvoir bénéficier du temps d’antenne pour les partis ayant présenté au moins 75 candidats selon la nouvelle législation.

Concrètement, en 1962, il y avait eu 1 116 candidats de gauche pour 465 circonscriptions, et en 1967, il y a eu seulement 986 candidats de gauche pour 470 circonscriptions : 470 du PS, 412 de la FGDS et 104 du PSU (en métropole).

Enfin, cinquième groupe politique majeur de ces élections, sur la lancée de sa candidature présidentielle de 1965, les centristes de Jean Lecanuet se sont structurés au sein du nouveau Centre démocrate, reprenant essentiellement la suite du MRP qui pourtant coexistait encore, et d’autres formations modérées. La tactique adoptée : si le candidat du Centre démocrate n’avait aucune chance de l’emporter au second tour, il se désisterait pour faire échec tant à un candidat communiste qu’à un candidat gaulliste.

Quant à l’extrême droite, elle était également représentée parmi quelques candidats, divisée par un mouvement de Jean-Louis Tixier-Vignancour (candidat à l’élection présidentielle de 1965) et par un autre de Dominique Venner.

La campagne électorale

Le Général De Gaulle, chef de l’État, a prononcé une allocution télévisée le 9 février 1967, peu avant le début de la campagne officielle, pour prendre position en faveur de la majorité sortante et pour dire que le choix était entre la continuation de la Ve République ou un nouveau régime aussi instable et partisan que la IVe République (voir citation en tête de l’article).

Certains dans l’opposition ont protesté contre cette prise de position politique alors que le Président de la République ne devrait rester qu’un arbitre du jeu institutionnel. En ce sens, ils reprenaient l’esprit de la IIIe République d’un Président-chrysanthème qui avait abouti à la démission d’Alexandre Millerand en 1924, trop favorable au Bloc national face au Cartel des gauches.

La campagne fut courte (quelques semaines) mais très active pour chaque parti. Georges Pompidou s’est investi totalement dans cette bataille électorale, ce qui lui a donné une reconnaissance des notables de son parti. Lors du meeting gaulliste du 31 janvier 1967 à la Porte de Versailles à Paris, Michèle Cotta a noté dans ses "cahiers secrets" : « Je regarde de loin Georges Pompidou. Il n’a plus rien du professeur de lettres serein et cultivé qu’il était au début de sa vie d’adulte. Il s’est transformé. Peut-être en a-t-il eu assez qu’on dise de lui qu’il n’était pas un élu, qu’il avait été un apparatchik gaulliste, devenu, sans livrer bataille, un homme de Rothschild. À la tribune, aujourd’hui, il a de la présence, de l’épaisseur. Lorsqu’il parle de sa voix basse, éraillée de fumeur, il est bon dans la polémique. Son visage même semble être fait pour le combat électoral, avec ces yeux aigus sous des sourcils trop abondants qui le font ressembler à l’ogre du petit chaperon rouge. Il dit : "La majorité, c’est vous ! ". Succès de foule garanti. Je ne l’avais encore jamais vu dans sa dimension politique, sur une estrade face aux militants. Il est devenu un combattant. ». [Entre parenthèses, ce mot "combattant" empoyé par Michèle Cotta a justement été repris à Nîmes le 2 mars 2017 par François Fillon qui a dit aux 3 500 militants venus l'ovationner : « Vous avez devant vous un combattant. Que celles et ceux qui ont du cran se lèvent ! »].

Deux temps forts de la campagne. Georges Pompidou a participé à deux "combats" : deux débats publics un face à François Mitterrand le 22 février 1967 à Nevers et un autre face à Pierre Mendès France le 27 février 1967 à Grenoble. Les deux principaux ténors de l’opposition. À Nevers, dans la grande salle "Hiroshima mon amour", 5 000 personnes étaient présentes, très majoritairement gaullistes, venues voir un duel peut-être présidentiel (la prochaine élection présidentielle était prévue pour décembre 1972) : « Le Premier Ministre, visage d’oiseau de proie, attaque : il parle de sa voix grave, presque terne. Il dit que les différentes oppositions qui se dressent contre la Ve République conduisent les Français "non seulement vers le désordre, mais dans le noir". » (Michèle Cotta).

Pierre Mendès France avait choisi de quitter l’Eure, son département d’origine, où il avait échoué au début de la Ve République, pour une ville de la "nouvelle gauche", celle des chercheurs, celle des "bobo" avant l’heure, celle des bâtisseurs, des jeux olympiques de 1968, d’Hubert Dubedout battant un gaulliste sortant en 1965, celle aussi des ouvriers de nombreuses usines, comme Nayrpic.

Chez les gaullistes, sous l’impulsion de Jean Charbonnel, ministre sortant, qui a gagné les municipales partielles à Brive le 2 octobre 1966 en raison d’une alliance entre la municipalité sortante de gauche (radicale mendésiste) et les communistes, des "jeunes loups" pompidoliens (dont Bernard Pons et Pierre Mazeaud) furent investis pour conquérir des circonscriptions difficiles dans le Sud-Ouest de la gauche radicale cassoulet. Seul Jacques Chirac a gagné en Corrèze, ce qui fut à l’origine d’une très riche carrière politique le menant jusqu’à l’Élysée pour une durée plus longue que la Présidence de De Gaulle (et avec le record du score électoral : plus de 82% le 5 mai 2002 !).

Le samedi 4 mars 1967, la veille du scrutin, juste après la clôture de la campagne électorale, De Gaulle a pris la parole au cours d’une allocution télévisée au grand dam de l’opposition qui ne pouvait plus répondre : « Si les pouvoirs de l’État devaient être comme naguère paralysés par les crises, comment faire ? Si moi-même, confirmé à la tête de la République par le mandat de notre peuple, chargé comme je le suis de garantir le destin de la France, par conséquent, de conduire sa politique et de nommer son gouvernement, je trouvais au sein du parlement les partis en mesure de m’empêcher d’accomplir ma tâche et ainsi de bloquer le fonctionnement régulier des pouvoirs, sans être capables de remplacer par rien de cohérent les institutions stables et efficaces que nous avons établies. Comment faire tout ce que nous avons à faire si du coup, notre pays se voyait lui-même et se montrait à l’étranger comme voué de nouveau à d’absurdes et ruineuses secousses ? ».

Le premier tour

Le soir du premier tour, le 5 mars 1967, fut décevant pour la gauche non communiste qui n’a remporté qu’un seul siège (celui de François Mitterrand) face aux 62 gagnés dès le premier tour par les gaullistes. Pour ces derniers, l’élection était pliée. La participation était assez forte, 80,9%, soit bien plus que les 68,7% des élections de novembre 1962.

Les résultats en métropole furent ceux-ci. Les gaullistes et alliés (RI) ont recueilli 37,8% des suffrages exprimés ; les communistes 22,5% ; la FGDS 18,8% ; le Centre démocrate 13,5% ; le PSU 2,3% ; l’extrême droite 0,9%.

Les comparaisons entre le premier tour du 18 novembre 1962 et le premier tour du 5 mars 1967 donnent une très faible progression de la gauche (très très faible !) et une légère progression des gaullistes et alliés au détriment des centristes. Le PCF est passé de 21,8% à 22,5%. La FGDS et PSU (l’équivalent en 1962) de 21,0% à 21,1%. Les gaullistes et alliés de 36,3% à 38,2%. Enfin, les centristes (Centre démocrate et modérés, ex-MRP etc.) de 20,0% à 17,4%. En somme, il y a eu une incroyable stabilité du corps électoral d’une élection à l’autre, sur une période de cinq ans, ce qui était assez rare depuis la Libération. Finalement, la formation qui a le plus perdu dans ce scrutin fut le Centre démocrate qui a fait un score nettement moindre que celui de Jean Lecanuet en 1965.

François Goguel a noté ainsi : « Cette stabilité coïncide avec une très forte augmentation de la participation au vote, ce qui tend (…) à confirmer que les variations de l’abstentionnisme atteignent à peu près dans la même proportion l’électorat virtuel de tous les partis. ».

Le second tour

L’événement marquant de la campagne du second tour fut le meeting tenu par François Mitterrand le 9 mars 1967 au 18e arrondissement de Paris pour soutenir son ami Claude Estier (mort à 90 ans il y a juste un an, le 10 mars 2016), en position très difficile, et son concurrent, le député gaulliste sortant, Alexandre Sanguinetti est venu courageusement l’affronter devant plusieurs milliers personnes acquises à la cause de la gauche. Michèle Cotta a écrit le 10 mars 1967 : « Claude Estier me dit ce matin que Sanguinetti a tellement fait peur, pendant ce meeting, par son attitude martiale, que les représentants parisiens du Centre démocrate, qui étaient présents sous le préau pendant l’affrontement, lui ont remis ce matin le texte d’un appel à voter pour lui. ».

Avec les résultats du premier tour, tout était-il plié ? Erreur, rien n’est jamais décidé avant les électeurs ! Déjà à l’époque, les sondages s’étaient trompés : « Le deuxième tour a été celui d’un glissement inattendu vers les candidats de la gauche. Rien ne l’avait laissé prévoir, les derniers sondages IFOP et Sofres annonçaient au contraire une confortable victoire de la majorité sortante. » (Michèle Cotta).

La gauche a fini par l’emporter dans beaucoup de circonscriptions, pas suffisamment pour atteindre la majorité absolue, mais assez pour ébranler la majorité gaulliste qui n’a tenu qu’à un seul siège de la majorité.

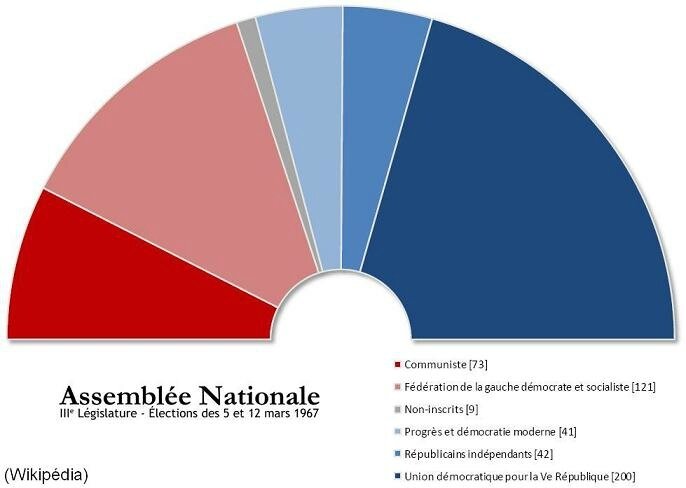

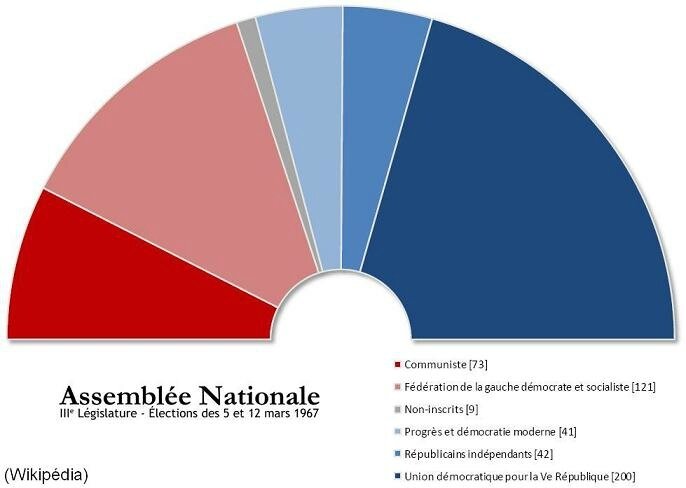

En métropole, les gaullistes et alliés n’ont obtenu que 231 sièges (non comptés 2 gaullistes dissidents), face à 237 pour l’opposition : 40 centristes (Progrès et démocratie moderne), 117 FGDS, 72 communistes, 4 PSU et 4 non-inscrits d’opposition. Heureusement pour le pouvoir sortant, les DOM-TOM, sur les 15 sièges, 10 furent gagnés par les gaullistes, si bien qu’ils ont pu garder la majorité absolue à un siège, 243 sièges sur 485 ! (sans compter les 2 gaullistes dissidents).

Avec l’élection plus tardive de deux autres députés après le 12 mars, en avril notamment, et les deux dissidents, le gouvernement gaulliste pouvait s’appuyer sur une majorité de 247 députés sur 487 contre une opposition (divisée) de 240 députés.

Il faut noter que même si le bloc gaulliste (UNR + RI) avait perdu la majorité absolue, cela n’aurait pas donné pour autant une majorité de rechange car il était impossible que les centristes pussent gouverner avec les communistes. Cela aurait alors donné une majorité relative aux gaullistes identique à la majorité relative des socialistes sortie des urnes en juin 1988 dont a bénéficié Michel Rocard.

Parmi les vainqueurs, beaucoup d’amis "conventionnels" de François Mitterrand ont été élus, parfois miraculeusement pour Claude Estier à Pairs : Roland Dumas à Brive, Louis Mermaz à Vienne, André Rousselet à Toulouse, Georges Fillioud à Romans, Georges Dayan dans le Gard, etc. En revanche, Charles Hernu a été battu à Saint-Étienne face à Lucien Neuwirth. Quatre ministres gaullistes ont été battus : Pierre Messmer, Maurice Couve de Murville, Jean Charbonnel et Alexandre Sanguinetti.

Malgré le resserrement de la majorité et les velléités supplémentaires d’indépendance des giscardiens, Georges Pompidou a formé un nouveau gouvernement et juste avant une motion de censure, De Gaulle a tenu le 16 mai 1967 une conférence de presse avec son protocole traditionnel et solennel, où il continua à faire du De Gaulle.

Cette législature fut cependant la plus courte de la Ve République. Après un mois de troubles nationaux, le 30 mai 1968, De Gaulle décida de dissoudre l’Assemblée Nationale. D’une majorité de justesse, le pouvoir gaulliste a obtenu alors quelques semaines plus tard un raz-de-marée gaulliste.

La conclusion de l’étude de François Goguel sur 1967 reste inachevée : « Peut-on y voir pour autant l’amorce d’une instauration en France d’un système bipartiste ? Le caractère décisif de l’attitude des électeurs du Centre démocrate fait naître à cet égard quelques doutes. Surtout, il manque à la France un élément fondamental du bon fonctionnement (…) : l’acceptation par les uns et les autres des "règles du jeu". L’opposition de gauche, sans doute minoritaire, peut-être pas complètement unifiée, mais puissante et dynamique, paraît être, au lendemain du scrutin de mars 1967, sensiblement plus éloignée d’un ralliement aux institutions de la Cinquième République qu’elle ne l’était, malgré la substitution de la candidature Mitterrand à la candidature Defferre, au lendemain du scrutin présidentiel de décembre 1965. ».

Ces "doutes" subsistent encore un demi-siècle plus tard, avec l’élection présidentielle de 2017 où les intentions de vote élevées pour le candidat Emmanuel Macron, centriste hors-sol soutenu par une armée de vieux briscards socialistes paniqués, bouleverse les analyses sur le système droite/gauche que la candidature de Marine Le Pen avait déjà contribué à bousculer.

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (09 mars 2017)

http://www.rakotoarison.eu

Pour aller plus loin :

Les élections législatives de mars 1967.

L’élection présidentielle de décembre 1965.

L’analyse de François Goguel sur les élections législatives de 1967 (à télécharger).

http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20170312-legislatives-1967.html

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/legislatives-1967-la-majorite-a-un-190528

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2017/03/12/35026876.html